Als der schwedische Vollverstärker Primare I35 Prisma (Vertrieb: www.in-akustik.de, Preis des Testgerätes: 4.500 Euro) zum ersten Mal ausgepackt in meinem Rack stand, verband ich sofort das Attribut „wertvoll“ mit ihm. Noch bevor er überhaupt die ersten Takte Musik von sich gab, wusste ich: „Der enttäuscht mich nicht.“ Woran lag’s? War es die Klarheit des Designs, die bei Produkten aus Skandinavien ohnehin zur DNA zu gehören scheint? War es die Anmutung von Material und Verarbeitung, die dafür sorgt, dass der Amp sich noch solider anfasst als er aussieht? Ich kann es nicht ganz genau definieren, aber „er hatte mich“.

Als der schwedische Vollverstärker Primare I35 Prisma (Vertrieb: www.in-akustik.de, Preis des Testgerätes: 4.500 Euro) zum ersten Mal ausgepackt in meinem Rack stand, verband ich sofort das Attribut „wertvoll“ mit ihm. Noch bevor er überhaupt die ersten Takte Musik von sich gab, wusste ich: „Der enttäuscht mich nicht.“ Woran lag’s? War es die Klarheit des Designs, die bei Produkten aus Skandinavien ohnehin zur DNA zu gehören scheint? War es die Anmutung von Material und Verarbeitung, die dafür sorgt, dass der Amp sich noch solider anfasst als er aussieht? Ich kann es nicht ganz genau definieren, aber „er hatte mich“.

Als Nachfolger des auch hierzulande gut beleumundeten Primare I32 führt der kürzlich eingeführte 35er dessen grundsätzliches Class-D-Layout fort, wurde aber in vielen Details überarbeitet. Als wichtigste Neuerung führt der Hersteller „UFPD 2“ an. Dabei handelt es sich mitnichten um eine skandinavische Partei, die um den Einzug ins schwedische Parlament kämpft, sondern um eine von Primare selbst entwickelte Schaltungstopologie namens „Ultra Fast Power Device“, womit sie im Prinzip eine sehr schnell ansprechende, impulsfreudige und dynamische Endstufe meinen. „UFPD 2“ hat nunmehr noch wesentlich an Energieeffizienz zugelegt, womit der Primare I35 stabile 150 Watt je Kanal an acht Ohm generieren kann, ohne nennenswerte Abwärme zu entwickeln. Dabei soll, so die Schweden, eine lineare Verstärkung über die gesamte hörbare Bandbreite bei vergleichsweise geringer Ausgangsimpedanz und fast völliger Rausch- und Verzerrungsarmut gewährleistet sein.

Ausstattung

Der vollsymmetrisch aufgebaute Primare I35 stellt – konsequenterweise – neben drei Cincheingängen auch zwei XLR-Anschlüsse für analoge Quellen zur Verfügung. Obschon in seinem Inneren beim Umschalten der Eingänge satt klackende Relais urtümliches HiFi-Flair verbreiten, werkelt im Primare I35 nicht ein einziges mechanisches Bauteil. Selbst die beiden massiven, sämig laufenden und im Fall des Lautstärkestellers sauber gerasterten Drehregler an der Frontplatte befehligen als Impulsgeber ausschließlich elektronische Komponenten.

Dass die Frontplatte meines Testmusters dezent mit der Modellbezeichnung „I35“ graviert ist, hat mich bei der Recherche zunächst aufs Glatteis geführt. Der schwedische Hersteller bietet unter dieser Bezeichnung nämlich eigentlich drei Amps an. Oder – wenn man so will – einen modularen Verstärker, der mit den Ansprüchen des Besitzers wächst. Beim „Primare I35 Prisma“, der sich bei mir zum Test eingefunden hat, handelt es sich um das Spitzenmodell inklusive umfangreichem DAC-Board mit bis zu PCM 768kHz/32bit- und DSD256-Wandlerkapazität, USB-A, USB-B, LAN, WLAN, Airplay, Bluetooth, Spotify Connect und Chromecast-Integration. Eine Aufzählung der einzelnen digitalen Schnittstellen spare ich mir an dieser Stelle, und zu den abspielbaren Formaten sage ich schlicht und ergreifend: alle.

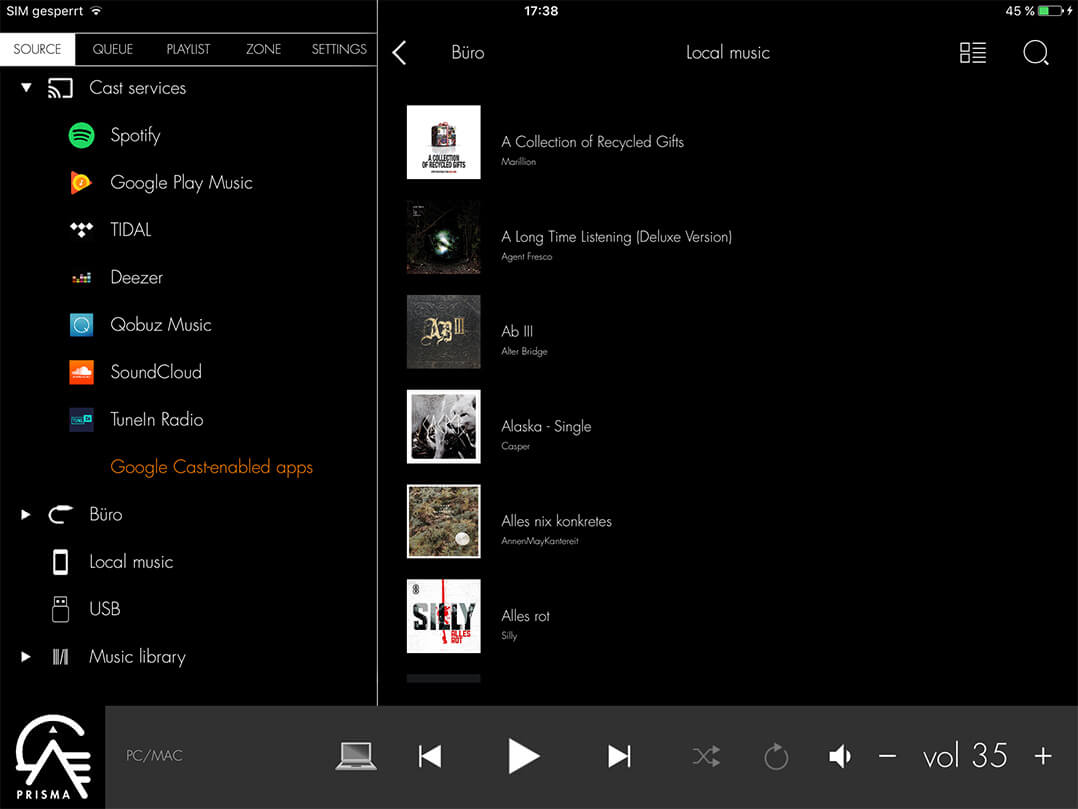

Dieses DAC-Board mit der Bezeichnung „DM35“ liefert Primare auch als separates Aufrüstmodul (circa 600 Euro) für den analogen Basis-Verstärker I35 (circa 3.500 Euro), der dann zum I35 DAC (circa 4.100 Euro) wird. Mit „Prisma“ bezeichnen die Schweden ihr Netzwerk-Konzept, mit dem der Verstärker zur Schalt- und Steuerzentrale für alle digitalen Medien im Haushalt wird und Daten von jedem über das Heimnetzwerk mit ihm verbundenen Mobilgerät wiedergeben, verwalten und weiterleiten kann. Auch in einer Multiroom-Konfiguration. Gesteuert wird all das via App über ein Tablet (Android oder iOS, eine Smartphone-Variante der App gibt es derzeit nicht) und – als Voraussetzung – einem Google-Konto, das man sich, so noch nicht vorhanden, neu einrichten muss. Der Primare nutzt den Google-Dienst „Chromecast“ zur Konnektivität im Hausnetz. Und den kann eben nur nutzen, wer dort registriert ist. Ein „Wermutstropfen“, mit dem man meiner Meinung nach leben kann.

In dieser maximalen Ausbaustufe, also als Primare I35 Prisma, bietet der Verstärker eine fast schon einzigartige Vielfalt an Schnittstellen und Vernetzungsmöglichkeiten, die in jedem Fall enorm zukunftssicher ist und bei dem sich der dem einen oder anderen möglicherweise auch saftig erscheinende Preis von 4.500 Euro relativiert. Schließlich gibt’s hier zum potenten Vollverstärker einen Top-D/A-Wandler und einen vollwertigen Streaming-Client gleich dazu. Bei all der Anschlussvielfalt haben die Schweden allerdings zwei Hörertypen nicht berücksichtigt: Schallplatten-Fans und „Kopf-Hörer“. Der I35 Prisma hält weder einen Phono-Pre noch einen Kopfhörerverstärker bereit.

Bedienung

Wer den multitalentierten Schweden überwiegend via Tablet und App steuert, ärgert sich auch nicht über die doch sehr klein geratene Schrift (mit Ausnahme der Quellen, die werden größer dargestellt) auf dem Frontdisplay, die für kurzsichtige Menschen wenig geeignet scheint. Übrigens: Bei der Remote-App ist es wichtig, die richtige auszuwählen – im GooglePlay- und im Apple-Store gibt es unter dem Suchbegriff „Primare“ gleich drei Apps. „Primare App“, „Primare Air“ und „Primare Prisma“. Dieser Verstärker kann nur mit letztgenannter gesteuert werden, die beiden anderen erkennen das Gerät nicht. Kostenlos sind sie alle.

Die App selbst gefällt in praxi mit ihrer wohltuend reduzierten Darstellung, womit sich ihre Funktionen nach kurzer Eingewöhnungszeit selbst erklären. Ein wenig ungewöhnlich ist dabei die Herangehensweise: Die sogenannten „Cast Services“ – das sind schlicht Wiedergabedienste, die mit Googles „Chromecast“ kooperieren (etwa Spotify, Deezer, TuneIn und andere) – werden aus der Prisma-App heraus geöffnet, ihre Inhalte dann aber via Chromecast abgespielt.

An dieser Stelle ist mir ein kleiner Exkurs wichtig: Was mich in der jüngeren Vergangenheit echt ärgert – nicht nur bei Primare! – ist die Unart vieler Unternehmen, selbst technisch komplexen Geräten keine schriftliche Bedienungsanleitung mehr beizulegen. Nicht jeder Kunde hat Lust, vor der Erstinbetriebnahme eines durchaus kostenintensiven Produktes erst einmal irgendwas aus dem Netz zu laden. Ich gehöre dazu. Exkurs Ende.

Klang: Primare I35 Prisma

„Wie ein heißes Messer durch Butter“ gleitet der Primare I35 durch eigentlich jedes Musikstück, das ich ihm zur Verkostung reiche. Ein Bild, das eher auf Langeweile hindeutet? Ganz im Gegenteil! Es soll vielmehr klar machen, dass mir dieser Verstärker so viel Laune vermittelte, dass ich Stunden um Stunden mit „Hörarbeit“ verbracht habe. Tatsächlich hat mir der Test des Primare I35 so ziemlich jeden Zeitplan zerschossen, den ich an meinen Hörtest-Tagen hatte. Einmal angefangen, habe ich mich schlicht kaum lösen können. Und mit ihm sogar Musik gehört, die ich gemeinhin nicht zu meinem Standardrepertoire zähle, etwa das Album Life (auf Amazon anhören) der Achtzigerjahre-Ikone Boy George & Culture Club – übrigens der erste neue Longplayer nach 19 Jahren! Und einer, bei dem der Primare-Amp seine Buttermesser-Qualitäten hervorragend unter Beweis stellt.

„Wie ein heißes Messer durch Butter“ gleitet der Primare I35 durch eigentlich jedes Musikstück, das ich ihm zur Verkostung reiche. Ein Bild, das eher auf Langeweile hindeutet? Ganz im Gegenteil! Es soll vielmehr klar machen, dass mir dieser Verstärker so viel Laune vermittelte, dass ich Stunden um Stunden mit „Hörarbeit“ verbracht habe. Tatsächlich hat mir der Test des Primare I35 so ziemlich jeden Zeitplan zerschossen, den ich an meinen Hörtest-Tagen hatte. Einmal angefangen, habe ich mich schlicht kaum lösen können. Und mit ihm sogar Musik gehört, die ich gemeinhin nicht zu meinem Standardrepertoire zähle, etwa das Album Life (auf Amazon anhören) der Achtzigerjahre-Ikone Boy George & Culture Club – übrigens der erste neue Longplayer nach 19 Jahren! Und einer, bei dem der Primare-Amp seine Buttermesser-Qualitäten hervorragend unter Beweis stellt.

Gleich der zweite Track, „Bad Blood“, flutscht lässig-elegant groovend in die Gehörgänge, wo er sich hartnäckig festzwickt. Popmusik ist doch keine akustische Herausforderung, finden Sie? Nun: Nicht zuletzt dem einnehmend-geschmeidigen Wesen des sehr transparent-lebendig und zackig aufspielenden Schweden ist zuzuschreiben, dass der E-Bass herrlich trocken knarzt und das Schlagwerk punktgenau schnalzt und peitscht. Die Bassgitarre und die Kicks der Bassdrum reichen dabei nicht nur tief hinab, sie sind auch von beachtlicher Präzision. Was man von einem Vollverstärker dieser Güte ja durchaus auch erwarten kann. Doch die grundsätzliche Abstimmung macht hier den Unterschied: Wenn ich beispielsweise zum Vergleich meinen Röhrenhybridboliden Magnat RV-3 hinzuziehe, der ausstattungsbereinigt (der Magnat hat weder ein DAC-Modul noch Netzwerkfeatures) preislich in etwa auf Augenhöhe unterwegs ist, so stelle ich fest, dass der wuchtige Rheinländer seinen Leistungsvorteil klanglich mit mehr Muskeleinsatz ausspielt, Tiefbassattacken gnadenlos in die Magengrube feuert und insgesamt ein wenig „grobmotorischer“ ans Werk geht. Das hat seinen Reiz, ohne Frage. Der Primare wirkt aber nicht nur etwas schlanker, sondern auch filigraner und in sich ein wenig „geordneter“ als der Popeye aus Pulheim.

Bleiben wir zunächst am unteren Frequenzbandende, das beim Primare I35 weniger durch absolute Massivität – vulgo „Bassmenge“ oder Intensität –, als vielmehr mit Elastizität, Struktur und knorriger Spannkraft begeistert. Die regelrecht wie eine Bugwelle schiebende Bassabteilung in Seasick Steve’s „Hate da Winter“ (Album: Can U Cook?, auf Amazon anhören) kann, bei entsprechendem Einsatz des Lautstärkestellers, durchaus zur tieffrequenten Tsunami werden, die darüberliegende Toninformationen überdeckt. Der elegante Nordmann versteht sich jedoch vorzüglich darauf, eine organisch dosierte „Bassbrandung“ an Land beziehungsweise sein Auditorium zu spülen, die gleichsam gehaltvoll ist, jedoch nie zu voluminös wird. Mit diesem kontrollierten Krafteinsatz sind auch nicht nur im Bass vielschichtig-komplex arrangierte Titel wie „Schism“ von Tool (Album: Lateralus) eine spannende Entdeckungsreise für die Ohren. In den tiefen Lagen zeigt der Schwede hier eine reliefartige Struktur und eine derart mitreißende Beweglichkeit, dass man „mehr Schubkraft“ nicht vermisst. Der Magnat langt brutaler hin und wagt sich tiefer in den Frequenzkeller hinab. Aber: Im direkten Vergleich wirkt der Rheinländer in der Tat „untenrum“ fülliger, während ich den Schweden als weitgehend neutral mit einer Tendenz zur „knurrig-trockenen“ Straffheit bezeichnen würde. Weniger kann manchmal mehr sein – hier trifft die Weisheit zu.

Bleiben wir zunächst am unteren Frequenzbandende, das beim Primare I35 weniger durch absolute Massivität – vulgo „Bassmenge“ oder Intensität –, als vielmehr mit Elastizität, Struktur und knorriger Spannkraft begeistert. Die regelrecht wie eine Bugwelle schiebende Bassabteilung in Seasick Steve’s „Hate da Winter“ (Album: Can U Cook?, auf Amazon anhören) kann, bei entsprechendem Einsatz des Lautstärkestellers, durchaus zur tieffrequenten Tsunami werden, die darüberliegende Toninformationen überdeckt. Der elegante Nordmann versteht sich jedoch vorzüglich darauf, eine organisch dosierte „Bassbrandung“ an Land beziehungsweise sein Auditorium zu spülen, die gleichsam gehaltvoll ist, jedoch nie zu voluminös wird. Mit diesem kontrollierten Krafteinsatz sind auch nicht nur im Bass vielschichtig-komplex arrangierte Titel wie „Schism“ von Tool (Album: Lateralus) eine spannende Entdeckungsreise für die Ohren. In den tiefen Lagen zeigt der Schwede hier eine reliefartige Struktur und eine derart mitreißende Beweglichkeit, dass man „mehr Schubkraft“ nicht vermisst. Der Magnat langt brutaler hin und wagt sich tiefer in den Frequenzkeller hinab. Aber: Im direkten Vergleich wirkt der Rheinländer in der Tat „untenrum“ fülliger, während ich den Schweden als weitgehend neutral mit einer Tendenz zur „knurrig-trockenen“ Straffheit bezeichnen würde. Weniger kann manchmal mehr sein – hier trifft die Weisheit zu.

Gratwanderung

Anfang der Neunzigerjahre, als mit Bands wie Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana und vielen anderen der Alternative-/Indierock populär wurde, ging dies auch mit einem bestimmten Sounddesign einher. Bassdrumkicks klangen grundsätzlich etwas fetter als in natura, E-Bässe und Gitarren wurden eine Oktave tiefer gestimmt und teils mehrspurig übereinandergelegt, damit sie schön böse grollten. Gern jagten Tonmeister all das durch Kompressoren, was zum einen die Dynamik eindampfte, zum anderen sicherstellte, dass die Musik auf möglichst vielen Endgeräten gleich düster-böse tönte. Ehrlich gesagt gefiel mir das damals und ich besitze ein recht umfangreiches Musikrepertoire aus dieser Zeit. Was mich heute gleichzeitig zum Opfer moderner hochwertiger HiFi-Elektronik macht, die eben jenes Sounddesign gnadenlos entlarvt. Die Folge: Viele meiner Alben aus den frühen Neunzigern mag ich heute nicht mehr hören, obwohl ich sie nach wie vor musikalisch schätze. Meine Lösung: Ich betreibe zwei HiFi-Anlagen – ein „Vintage“-System mit Geräten aus den Achtzigerjahren, die es mit luzider Transparenz nicht gar so genau nehmen und selbst tonal auch eher etwas „breitbeiniger“ aufspielen; und meine „Arbeitsanlage“, deren Komponenten auch in jedem Test zum Einsatz kommen und die technisch stets möglichst up to date sind.

Im ambitionierten HiFi-Segment sind nun Komponenten, die die Gratwanderung zwischen der Preisklasse angemessenem audiophilen Anspruch und einem involvierenden Fun-Faktor, der grenzwertige Aufnahmen zwar nicht ignoriert, aber doch „gewähren“ lasst, gar nicht so einfach zu finden. Häufig geht nur das Eine. Oder das Andere. Im Laufe des Hörtests hat sich der smarte Primare aber in der Tat mehr und mehr zu einem Wanderer zwischen diesen Welten gemausert. Was ich zum einen seiner bedingungslosen akustischen Klarheit und zum anderen seinem stimmig-ausgewogenen Naturell zuschreibe. Er kann tatsächlich das Eine, ohne das Andere zu lassen.

Was insbesondere bei grenzwertig abgemischter Musik etwa von Incubus zum Tragen kommt. Nach langer Zeit fiel mir, mehr durch Zufall, das 2006er-Album „Light Grenades“ in die Hände. Das ich mir seinerzeit mit großen Erwartungen gekauft und nach zweimaligem Durchhören frustriert ins Regal gestellt hatte. Nicht etwa, weil mir atmosphärisch aufgeladene Titel wie „Earth to Bella“ nicht gefallen hätten. Sondern weil das Album durch gnadenlose Kompression praktisch jedweder Dynamik und Klangfarben beraubt worden war. So krass hatte ich das zuvor noch nie gehört, im Prinzip ungenießbar. Nun zaubert auch der Primare I35 aus einer solchen Vorlage keine akustische Perle! Wenn er das täte, würde auch etwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber: Durch seinen gelassen-souveränen und sehr ausgeglichenen Vortrag holt er das Beste heraus, ohne die dürftige Qualität des Masterings zu verschleiern. Die Folge: Man kann es sich anhören und das durchaus mit Freude. Es ist fast so, als würde er ein wenig Luft zwischen die zuvor völlig verkleisterten Frequenzlagen blasen, die Schichten voneinander lösen und mit Leben füllen.

Raum, Timing, Dynamik!

Und da sind wir schon beim nächsten Stichwort: Leben. Ich teste den Realitätssinn und die Spielfreude von HiFi-Komponenten gern anhand von Live-Mitschnitten und lasse mich von deren Atmosphäre begeistern. Oder auch nicht. Hier ist Ersteres der Fall: Kölschrock-Ikone Wolfgang Niedecken legte jüngst mit Live und Deutlich (auf Amazon anhören) einen sehr eindrucksvollen Querschnitt aus über vier Jahrzehnten BAP-Geschichte vor. Mitsamt neunköpfiger „Strooßekööter“-Begleitband inklusive Bläsersatz, die den alten Hits enorme Frische, Präsenz, Dynamik und Spielfreude einhauchen. Die der Primare-Amp – so scheint es mir – dynamisch ungefiltert, plastisch und mitreißend serviert.

Und da sind wir schon beim nächsten Stichwort: Leben. Ich teste den Realitätssinn und die Spielfreude von HiFi-Komponenten gern anhand von Live-Mitschnitten und lasse mich von deren Atmosphäre begeistern. Oder auch nicht. Hier ist Ersteres der Fall: Kölschrock-Ikone Wolfgang Niedecken legte jüngst mit Live und Deutlich (auf Amazon anhören) einen sehr eindrucksvollen Querschnitt aus über vier Jahrzehnten BAP-Geschichte vor. Mitsamt neunköpfiger „Strooßekööter“-Begleitband inklusive Bläsersatz, die den alten Hits enorme Frische, Präsenz, Dynamik und Spielfreude einhauchen. Die der Primare-Amp – so scheint es mir – dynamisch ungefiltert, plastisch und mitreißend serviert.

Der Raumeindruck des großen „Circus Krone“-Zeltes in München, in dem die denkwürdige, vielleicht beste Live-Performance in der Bandhistorie aufgenommen wurde, findet sich gefühlt 1:1 in meinem Hörraum wieder. Vor Spannung vibrierende Luft, glasklar und urplötzlich einsetzende Bläserattacken, etwa im Opener „Drei Wünsch frei“, auf der virtuellen Bühne wie festgenagelt platzierte Musiker und ein ultrapräzises Timing – der Primare ist auf Zack wie ein Luchs! – vermitteln Live-Feeling pur. Die instrumentale Vielschichtigkeit eines solchen Konzerts, exemplarisch auch im strukturell komplexen „The Leavers“ von Marillion auf All one tonight – Live at Royal Albert Hall zu hören, dröselt der I35 bis in feinste Verästelungen auf, ohne sie „lupig“ hervorzuheben. Er tut dies mit einer ungemein charmanten Selbstverständlichkeit, die in der Tat „anmacht“. Verzeihen Sie, dass ich derart ins Schwärmen gerate, aber seit dem Test meines Magnat RV-3, der mich seinerzeit emotional ähnlich abholte, habe ich mich nicht mehr derart kreuz und quer durch meine Musiksammlung gehört.

Mittencharme

Seine blitzsaubere „Aussprache“ kommt dem Schweden vor allem auch im gehörsensiblen Mittenband zugute, wenn er etwa die mit leichtem Hall unterlegte Stimme des neuseeländischen Folkrockers John Butler im Titelstück seines neuen Longplayers Home im „Sweet Spot“ festnagelt und sie ohne einen Anflug von tonalen Eigenheiten oder gar Verfärbungen und in diesem Sinn fast lehrbuchhaft neutral – ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es trifft halt zu – präsentiert. So perlen auch gezupfte Saiten einer akustischen Gitarre natürlich-kristallklar in den Raum. Mitunter so deutlich, dass man auch leichte Verstimmungen hört, die häufig in der Gemengelage unterzugehen drohen. Und in dieser Feingliedrigkeit besteht auch der vielleicht größte Unterschied zwischen dem Magnat und dem Primare. Zum einen spielt der Rheinländer gesamttonal ein gutes Eckchen dunkler timbriert, zum anderen lässt er zugunsten seines charmesprühenden Talents zum Grooven auch mal das ein oder andere Detail am Wegesrand liegen. Musikalischer Fluss ist alles. Kann man so sehen. Man kann aber auch gefühlt jede feine Nuance mitnehmen und diese dennoch in ein frisch-beschwingtes und ausgewogen-stimmiges Klangbild integrieren, ohne das es weniger „fließt“. So macht es der Primare. Was ziemlich elegant rüberkommt.

Seine insgesamt tonal hellere Darbietung resultiert aus dem eher schlanker gehaltenen Bass und lässt nicht darauf schließen, dass der Schwede in den oberen Lagen zu sehr brilliert, sprich: das akustische Fernlicht einschaltet. Nein, er arbeitet intelligenter und leuchtet mit „wohldosiertem Kurvenlicht“ in alle Ecken. Damit erfasst er alle relevanten Informationen, überstrahlt sie aber nicht.

Test: Primare I35 Prisma | Vollverstärker