Mit „Like A Feather“, der ersten Single-Auskopplung ihres fulminanten 2001er-Albums Everybody Got Their Something, und deren Live-B-Seite „Heaven Sinner“ hat sich Nikka Costa auf ewig einen felsenfesten Platz im Funkrockgöttinnenolymp gesichert. Nichtsdestotrotz ist es erschreckende acht Jahre her, seit sich hier zuletzt mit einer Veröffentlichung der Don-Costa-Tochter beschäftigt wurde, wenn auch einer prachtvollen: Dem retrosoulifizierten Pebble To A Pearl, das als letztes offizielles, auch in Europa veröffentlichtes Studioalbum der Musikerin firmiert.

Dem Vernehmen nach ging Costa ab 2010 als Backgroundsängerin Eric Claptons auf ausgedehnte Tournee und machte auch hin und wieder mit Europa nie erreichenden Solo-Veröffentlichungen, etwa dem spanisch-sprachigen Loca Tentacien, von sich reden, doch ist es seither im Grunde still um die Musikerin geworden. Es heißt, sie habe eine mehrjährige Pause eingelegt, um sich ganz der Mutterschaft und dem häuslichen Leben zu widmen. Mit dem ursprünglich „als Ausrede für ein paar Gigs“ begonnenen Nikka & Strings, Underneath And In Between, wo eine aus Jeff Babko am Piano, Shawn Davis am Bass und Aaron Redfield am Schlagwerk zusammengesetzte R&B-Band auf ein Streichquartett trifft, läutet die 45-jährige nun das Ende ihrer Elternzeit ein.

Das Album lässt sich – nicht zuletzt aufgrund des von Davis gerührten Schlafzimmerbasses – ungemein southernsoulig an, bis sich der retroselige, mehr den Geist von Stax denn den von Motown atmende Groove erkennbar zu „Nothing Compares 2 U“ moduliert. Ja, *dem* „Nothing Compares 2 U“ Seiner Purple Majesty, dem Sinéad O’Connor (und, seien wir ehrlich, ein bisschen auch Julia Roberts in ihrer Paraderolle als Pretty Woman) zu schier überirdischer Popularität verholfen hat. Nikka Costa macht eine Piano-Gospel-Nummer daraus, die einem Baptistengottesdienst in den Südstaaten entsprungen sein könnte. Die sparsam eingeworfenen Streichertupfer, ob coll’arco oder pizzicato, geben sich entgegen aller ob des Albumtitels gehegten Befürchtungen wunderbar zurückhaltend – ein perfektes Beispiel, wie die Paarung von Pop und Strings jenseits von bombastischen Filmorchester-spielt-die-größten-Hits-von-X-Neuarrangements funktionieren kann. Costa selbst gibt hier eine moderne Janis Joplin, knurrt, jauchzt und shoutet, hat mehr noch Blues als Soul.

Noch gospelbluesiger, um nicht zu sagen: nahbarer, nachgerade nackter tönt sie auf „Ain’t That Peculiar“ aus den Boxen, und wieder fügen sich die Streicher ganz so, wie sie frühe Soulplatten immer ganz natürlich zu integrieren verstanden, ohne im Albumtitel extra auf „plus Strings“ hinweisen zu müssen, waren Strings hier doch eine völlige Selbstverständlichkeit. Ein Dank an Pianist Jeff Babko, der auch die Streicherarrangements zu verantworten hat: Ach, könnten doch nur mehr Strings in der heutigen Popmusik so klingen! Der Song selbst wurde ursprünglich 1965 von Marvin Gaye aufgenommen und seitdem viel und gern gecovert, wobei es Costa vor allem darum zu tun war, ihn durch ihre „flipped version“ fast unkenntlich zu machen. Und tatsächlich setzt auch dieses Stück wieder auf den Überraschungseffekt, der sich beim allmählichen (Wieder-)Erkennen einstellt. So macht Musik Spaß!

Spätestens mit „Love To Love You Less“ fühlt man sich in dieser lazy, laid-back Southernness derart zu Hause, dass man nur noch schwer aus seinem magnolienumwachsenen Veranda-Deckchair herausfindet, in dem sich selbst ein Viervierteltakt nach schunkelndem Sechsachtler anfühlt. Gottseidank verlangt das auch niemand, denn die Tagespflichten sind fern, dringend ansteht dagegen nur der Genuss von Costas persönlichem Lieblingsstück unter all jenen, die sie je geschrieben hat – wohl nicht zuletzt ob seiner hintergründigen Frivolität, besingt sie hier doch diesen nutzlosen Kerl, mit dem man aber zusammenbleibt, weil er eben nun mal so gut im Bett ist. Mit „Come Rain Or Come Shine“ folgt Costas Lieblingssong dieses Albums. Beim Aufräumen ihres Büros stieß die Sängerin auf ein Arrangement des Stückes, das Vater Don für ihren Patenonkel Frank Sinatra geschrieben hat. Ein wirklich seltener Fund, schließlich habe Costa keine Ahnung gehabt, dass sie sich in seinem Besitz befinde, schreibt sie auf ihrem Instagram Account. Babko kam die Aufgabe zu, die für ein 50-köpfiges Orchester vorgesehene Partitur auf Streichquartettkapazitäten herunterzubrechen, ohne den ursprünglichen Charakter preiszugeben – was bravourös gelungen ist. Auch Costa läuft hier stimmlich zu absoluter Hochform auf. Diese Frau kann singen, was sie auch auf dem Solomon-Burke-Cover „Cry To Me“, einem Rock’n’Soul-Stück mit stilechten Fifties-Drums und Barbershop-Backups, unter Beweis stellt.

Mit der Ballade „Arms Around You“ folgt jene Vorab-Single, mit der die Musikerin nach ihrer Familienpause ins Licht der Öffentlichkeit zurückkehrte. Hier verarbeitet Costa eine Lebensphase, in der sie nicht nur zwei ihr nahestehende Menschen verloren hat, sondern auch ihren geliebten Hund. Als passionierte Hundemutter geht mir das emotional nah; musikalisch indessen wundere ich mich, um wie vieles geschliffener und modernen Hörgewohnheiten angepasster das Stück, verglichen mit den bisherigen Retro-Grooves, daherkommt. „Schuld“, so stellt sich beim Blick in die Liner-Notes heraus, ist Co-Autor Justin Parker, der es vor allem mit seiner Arbeit für Jetztzeitheroinnen wie Lana Del Rey oder Rihanna zu einiger Bekanntheit gebracht hat. Auch die Streicher erscheinen hier etwas too much, berühren sie doch den Grund, weshalb mir vorgenannte Künstlerinnen gemeinhin so wenig erträglich sind. Radioerfolg indessen dürfte damit vorprogrammiert sein.

Da lob ich mir doch lieber das Streicherarrangement von „Headfirst“, bei dem ich (Schön-)Berg’sche Anklänge wahrzunehmen vermeine, die eine Moderne-trifft-Funk-Brücke zu einem Stück bauen, das erstmals auf Costas 2011er-US-Veröffentlichung Pro Whoa! zu finden war. Leider verliert sich der starke Beginn in zunehmender Beliebigkeit. Schade! Versöhnt ist der Hörer schnell wieder mit dem heiser gewisperten Jeff Buckley-Cover „Lover, You Should Have Come Over“, dessen sehr jetziger Klang zwar ebenfalls jegliche Retrosoulifizierung missen lässt, sich dafür jedoch in Richtung große James-Bond-Soundtrack-Ballade im Stile einer Gladys Knight, Shirley Bassey oder Adele entwickelt – Sängerinnen, mit denen sich die Costa durchaus messen kann. Eigentlich ein Wunder, dass sie es nie zu vergleichbarem Diventum gebracht hat.

Mit „Silver Tongue“ sind wir dann endgültig im Slow-Jam-Teil der Platte angekommen. Ursprünglich von Costa mit Prince für eines ihrer kommenden Soloalben geschrieben, wurde die vermutlich im Frühjahr 2004 in den Paisley Park Studios aufgenommene Demo-Version als virtuelle B-Seite seiner Single „Call My Name“ veröffentlicht und nährt seither Spekulationen, wann Costa endlich eine Studio-Version herausbringen wird. Et voilà, hier ist sie! Was soll man sagen: Eine bluenotegetränkte Ballade, ja, aber nicht eben kinderzimmertauglich – allein wie Costa die Eingangszeile „Love me while U watch the time“ intoniert!

Mit „Silver Tongue“ sind wir dann endgültig im Slow-Jam-Teil der Platte angekommen. Ursprünglich von Costa mit Prince für eines ihrer kommenden Soloalben geschrieben, wurde die vermutlich im Frühjahr 2004 in den Paisley Park Studios aufgenommene Demo-Version als virtuelle B-Seite seiner Single „Call My Name“ veröffentlicht und nährt seither Spekulationen, wann Costa endlich eine Studio-Version herausbringen wird. Et voilà, hier ist sie! Was soll man sagen: Eine bluenotegetränkte Ballade, ja, aber nicht eben kinderzimmertauglich – allein wie Costa die Eingangszeile „Love me while U watch the time“ intoniert!

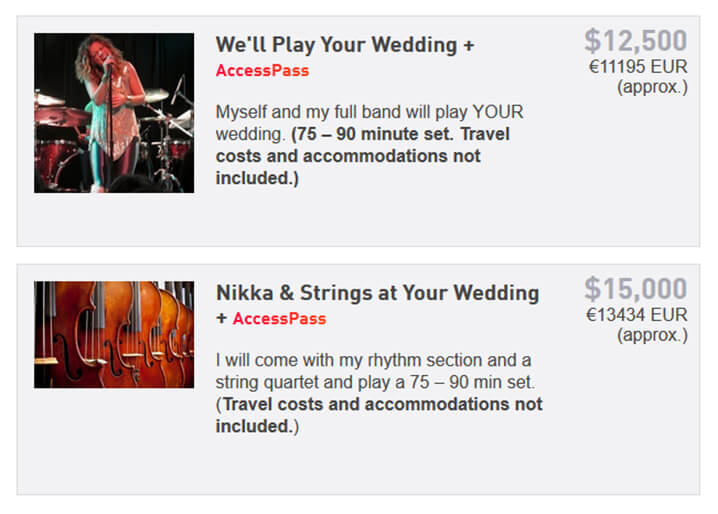

Balladesk weiter geht’s mit der Gerry-and-the-Pacemakers-Nummer „Don’t Let The Sun Catch You Crying“ von 1964, schon 2001 ins neue Jahrtausend gerettet von Ray Charles auf The Definitive Ray Charles, der ganz in Costas Sinne als Referenz für den Bogenschluss zum gospelbluesigen R&B-Kosmos des Albumbeginns gesehen werden kann. Das gilt auch für den abschließenden Klassiker „Stormy Weather“ von 1933, an dem sich jeder, aber wirklich jeder, von Ella Fitzgerald und Billie Holiday über Etta James und Dinah Washington bis zu Lena Horne und Frank Sinatra (und selbst Bob Dylan hat ihn auf seinem diesjährigen Album Triplicate im Gepäck) abgearbeitet hat, und auch hier bleibt nur einmal mehr zu bemerken, dass sich Nikka Costa perfekt in diese illustre Riege einzureihen versteht. Mir persönlich liegen die ersten fünf Stücke des Albums mit ihrer wohligen Retrotonalität zwar mehr als die merklich durchproduzierteren, die ihnen folgen, doch alles in allem ist mit Nikka & Strings, Underneath And In Between eine wirklich feine Mischung aus Jazzstandards, Popklassikern und Werkschau mit klug eingesetzten Streichern gelungen. Für 15.000 US-Dollar kann man die übrigens auch live auf der eigenen Hochzeit spielen lassen. Wer sagt: „Ja, ich will“?

Nikka Costa – Nikka & Strings, Underneath And In Between auf Amazon anhören